着物の「フォーマル」「カジュアル」は何となくわかるけど、帯はよくわからない。

このようなお問い合わせが多いことから、このコーナーでは帯に関する情報をお届けいたします。

「袋帯」の用途や長さについて

※スマートフォンの場合、画像をタップしていただくと鮮明な画像になります(以下の写真も同様です)

上の写真のような帯を結婚式などでご覧になられたことはありませんか?

袋帯は、結婚式に代表されるような第一礼装や略礼装などに用いられるケースが多い帯です。

そして一番多いご質問、

「これは袋帯ですか?名古屋帯ですか?」。

一番の違いは「長さ」です。

袋帯 : 4m30cm前後

(以前のものは4m位のものも)

名古屋帯 : 3m60cm前後

(以前のものは3m40㎝位のものも)

このように長い帯が袋帯、短い帯が名古屋帯、と思ってください。

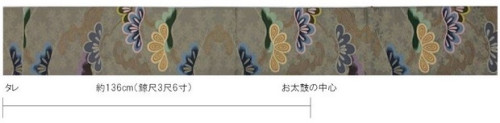

全体の長さがわかると、次に気になるのが「タレ」「お太鼓」「前柄」「手先」の位置。

当初の帯とは異なりますが、別の帯で長さのご説明をいたします。

袋帯の柄が外側になるように二つに折ります。

向かって左端が「タレ」、その端から約136cmのところが「お太鼓の中心」、お太鼓の中心から約95~102cmのところが「前柄の中心」

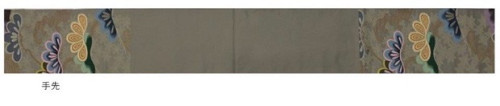

端が 「タレ」 なのか 「手先」 なのかわかりにくいので、反対側にひっくり返すとこのような感じです。(写真下)

途中に柄が無い面の左端が 「手先」 です。

※全通(ぜんつう)と呼ばれる全面に柄がある場合はわかりにくいかも知れません。

「袋帯」の種類やTPOについて

袋帯はフォーマル向きのものが多く、結婚式や入学・卒業式などで目にすることが多いと思います。

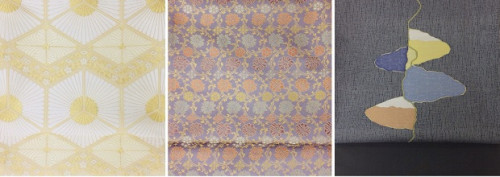

袋帯の種類は大きく分けて3種類です。

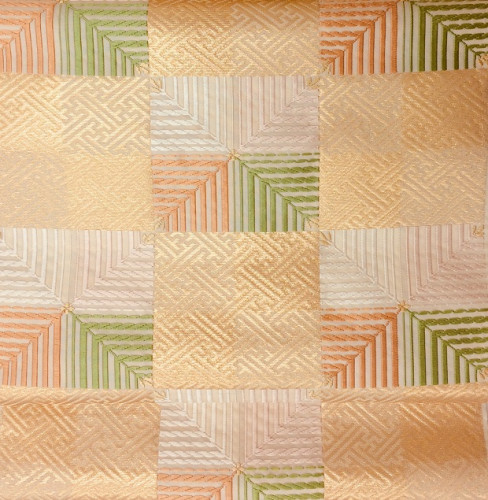

1.結婚式などのフォーマル向き

このタイプの袋帯は、比較的イメージしやすいと思います。

金銀や白、多色使いの糸などで華やかな雰囲気を演出します。

「黒留袖」「色留袖」「訪問着」「付け下げ」「色無地」の着物に合わせることをオススメします。

2.お茶席や目上の人との会食向き

結婚式ほどフォーマルではないが、相手への敬意が必要な場合。

このタイプの袋帯は、金銀糸が入っていても控えめであったり、色糸のみの表現であったりと、落ち着いた印象を与えます。

そこで、お茶席をはじめとした「ちょっと控えめ」な場、会食で立てる相手がいらっしゃる時などに向いています。

着物は「柄少なめ訪問着」「付け下げ」「色無地」「お召し」「飛び柄の小紋」などがオススメです。

3.上の1、2よりカジュアル向き

合わせる着物が「紬の訪問着」など、着物と帯のバランスを考える場合。

このタイプの袋帯は、金銀糸がほとんど使われていないものが多く、カジュアル傾向が強くなります。

写真は織物の袋帯ですが、後染めの 「染めの袋帯」 もこのタイプに属します。

スマートカジュアルに「紬の訪問着」に合わせたり、「柄が少なめの付け下げ」や「色無地」をカジュアルダウンして着こなす時などにオススメです。

「民芸調でない紬」や「飛び柄の小紋」などにあわせても良いでしょう。

「名古屋帯」 の用途や長さについて

※スマートフォンの場合、画像をタップしていただくと鮮明な画像になります(以下の写真も同様です)

名古屋帯は、カジュアルな装いの時に用いるケースが多い帯です。

しかし、名古屋帯の種類や着物とのコーディネートによっては格の上げ下げが可能なため、わかりにくいところでもあります。

わかりにくい、最たるものは「これは袋帯ですか?名古屋帯ですか?」。

このご質問は非常に多くいただきます。

一番の違いは 「長さ」 です。

袋帯 : 4m30cm前後

(以前のものは4m位も)

名古屋帯 : 3m60cm前後

(以前のものは3m40cm位も)

このように長い帯が袋帯、短い帯が名古屋帯、と思ってください。

そしてもう一つの見分け方、帯が仕立て上がっている場合「お太鼓(背中の柄)」と「前柄(お腹周りの柄)」の幅が異なっていたら、名古屋帯だと思ってください。

お太鼓の幅のほぼ半分が前柄になっています。

※仕立て方によっては、名古屋帯でも「お太鼓」と「前柄」の幅が同じものもあります。

帯を結んだ時に「お太鼓」が二重になるものが袋帯、一重になるものが名古屋帯、そこで長さが異なってくるのです。

「名古屋帯」の種類やTPOについて

(帯芯を入れるタイプ)

名古屋帯はカジュアル向きと一般的に言われますが、実はセミフォーマルからカジュアルまで、種類によって様々なコーディネートができる帯があります。

そこで、名古屋帯の種類を大きく3種類に分けてご説明いたします。

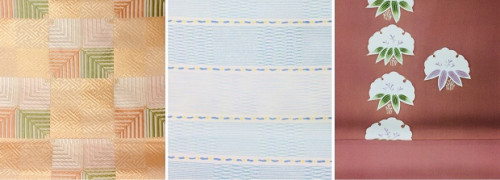

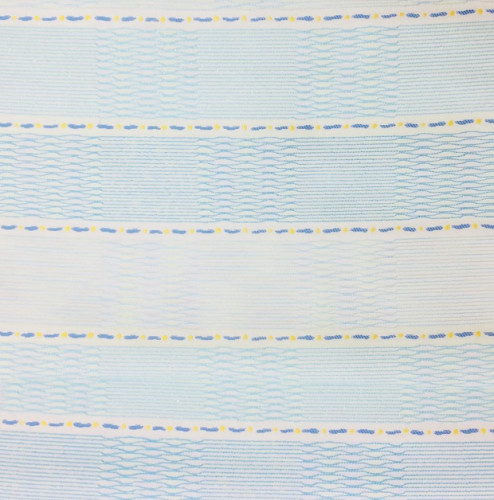

1.パーティなどのセミフォーマル向き

名古屋帯は、結んだ時にお太鼓が一重になるので基本的にはカジュアルな装いです。

そう理解した上で、上の写真のように金糸を多用していたり、唐織と呼ばれる糸が浮き上がった華やかなものは、セミフォーマル位まで使えることもあります。

「黒留袖」や「色留袖」といった礼装としての結婚式には向きませんが、「柄の少なめ訪問着」や「付け下げ」「色無地」の着物に合わせて、かしこまらないパーティの装いに。

このコーディネートの場合は、周りの方との調和も必要ですので事前に話し合うことも大切ですね。

2.カジュアル過ぎない装い、スマートカジュアル向き

スマートカジュアルとはカジュアル過ぎない装いのこと。

明らかにカジュアルに映る、民芸調の紬や総柄の小紋では場にふさわしくないかな、そういった時の着こなしがスマートカジュアルでしょうか。

帯としては、真綿や絣柄などカジュアルを連想する素材や文様ではなく、少し金銀糸が入ったり、古典文様であったり、そういったものがこのジャンルに入ります。

合わせる着物は「紋なし色無地」「お召し」「飛び柄の小紋」「無地感の紬」などがオススメです。

3.カジュアル向き

このタイプの名古屋帯は、素材に真綿が使われていたり、金銀糸がほとんどを使われていないものが多く、カジュアル傾向が強くなります。

織物の帯のほかに、写真のような「染め」の帯もこのタイプに属します。

カジュアルな装い向きですので「紬」や「小紋」に合わせることをオススメします。

場合によっては「紋なし色無地」や「お召し」も可能ですが、「付け下げ」や「訪問着」は避けられた方が良いと思います。

また、染めの帯は季節感がある場合がありますので、より注意が必要です。

今回の3種類は、すべて「帯芯」という芯地を入れる帯をご紹介いたしました。

「名古屋帯」の種類とTPOについて

(帯芯を入れないタイプ・カジュアル向き)

名古屋帯には「帯芯を入れる」ものと「帯芯を入れない」ものがあります。

業界では、帯芯を入れるものを九寸帯、入れないものを八寸帯(袋名古屋帯)と呼ぶことがあります。

九寸帯は、仕立てる際に帯芯が見えないように帯の端(耳)を折り返すため、その分幅広く織られています。

鯨尺(くじらじゃく)の九寸は約34センチです。

八寸帯は、帯芯を入れないため帯の端を折り返す必要がなく、九寸帯より狭く織られています。

鯨尺の八寸は約30センチです。

そして、以前はこの寸法でしたが、現在はそれぞれ二分(約8ミリ)程度広く織られているものが多く見受けられます。

お仕立て上ると、どちらも八寸(八寸二分)前後のため、見た目ではわかりにくいかも知れません。

この帯芯の入らない名古屋帯の用途は、スマートカジュアルからカジュアルまでがオススメです。

博多帯のような紬糸(節のある糸)が入らないものは、スマートカジュアルにも使えますが、真綿などの節のある糸が入っているとカジュアル限定になります。

ここで、スマートカジュアルとはカジュアル過ぎない装いのこと。

明らかにカジュアルに映る、民芸調の紬や総柄の小紋では場にふさわしくないかな、そういった時の着こなしがスマートカジュアルでしょうか。

合わせる着物は「紋なし色無地」「お召し」「飛び柄の小紋」「無地感の紬」などがオススメです。

カジュアルの場合は「紬」や「小紋」が良いでしょう。

判断が難しい場合は、カジュアルにお使いになると無難ですね。

ちなみに上の写真の帯は、すべてカジュアル向きです。

「名古屋帯」の種類とTPOについて

(帯芯を入れないタイプ・フォーマル向き)

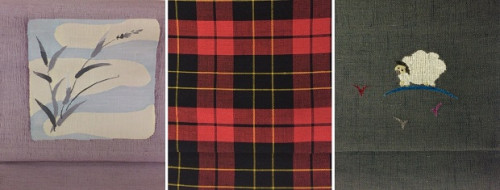

帯芯を入れないタイプの名古屋帯は、一般的にカジュアル向きのものが多いのですが、なかにはフォーマルに使えるものもあります。

それは「綴織(つづれおり)」と呼ばれる技法のものです。

この綴織の起源は古く、紀元前15世紀の古代エジプトまでさかのぼります。

手の込んだものは、爪をギザギザにして織る「爪掻き(つめかき)」と呼ばれるもので、帯の表面に小さな穴が開いています。(上の写真左)

これは、横糸が帯の端から端まで貫かず、柄の必要なところのみ往復することからできるものです。

この綴織の場合、お太鼓が一重の名古屋帯ですが、フォーマルにもお使いいただけます。

柄にもよりますが、本来は留袖まで締めて良いとされていましたが、ご存知の方が少なくなり「それ名古屋帯だからカジュアル向きよね」と言われてしまうこともあるようです。

そのあたりを加味しますと、訪問着や色無地に合わせるのが無難かも知れませんね。

また、写真右のように表面に穴は開いていませんが「織成(しょくせい)」と呼ばれる綴織の一種もあります。

こちらはフォーマル向きというよりは、お茶席向きのイメージです。

もちろんお茶席以外でも良いのですが「柄の少なめ訪問着」「色無地」「お召し」、場合によっては「小紋」や「紬」にもOKです。

いかがでしたでしょうか?

写真の帯は少し昔のものもありますので、現代ではイメージしにくいものもあるかもしれません。

帯のことでお困りでしたら、どうぞ気軽にお尋ねください。

また、着物に合わせる帯選びは当店におまかせください。

「出過ぎず、引っ込み過ぎず。」を基本にコーディネートのご提案を申し上げます。